乙巳春日,乍暖还寒。92岁的袁鸿典老人在手不释卷地阅读新近出版的《逐浪前行——商丘日报创刊40周年百版典藏特刊》。他身穿深蓝色的家居服,坐在那里认真翻阅着,没有丝毫倦意,那学习劲头不输年轻人。真应了老一辈革命家董必武的那句话——活到老,学到老。

钟情书法一辈子 这是一间普通的平房,靠窗摆放着一个宽大的书案,书案上大大小小的毛笔、墨水、宣纸、镇尺等一应俱全。墙上挂着书法家赠送的两幅书法条幅。简易的书架上有《书法·章法》《书法大字典》等书籍。

出生于20世纪30年代初期的袁鸿典,退休前是一位中学数学高级教师。他从6岁起,进私塾,学写毛笔字,受到私塾老师的严格要求。那时候,毛笔是唯一的书写工具,写不好毛笔字寸步难行。童年时期的刻苦练习,为他日后对书法艺术的追求奠定了坚实的基础。认真写好一笔一画的习惯,一直伴随他终生。他在长达半个世纪的教书生涯里,也一直保持着写毛笔字的习惯。 袁老师先后在老家柘城县农村的几所中小学教书。业余他深究书法,国学文化基础也十分扎实。因为写得一手好字,他也成了“大忙人”。逢年过节,村里人家平时的红白事,学校里出墙报、刷标语,也都是由他出面完成。大家都称赞,袁老师脾气好,为人随和,无论是公事私事,随请随到,从不计报酬,不讲条件。就这样,即使在文化荒芜的日子里,他也没放弃自己对书法的爱好。 “从前也没有想过成为什么书法家,只是多写、多练,把字写得美观大方。后来,我才开始专攻柳体,又学习了王羲之的《十七帖》,阅读了舒同、启功等大师的作品,让自己的书写路径逐步向名人大家靠近。”如今,袁老师虽然已是92岁高龄,但说起话来仍然铿锵有力,思路敏捷。 与时俱进唯好学 1994年从教育战线退休之后,袁鸿典把练习书法当做了生活中的必修课。除此之外,他还每天坚持读书看报,时刻关注时政新闻,家里面的党报党刊他一天不落地学习。因此,他发自内心的为中国改革开放取得的辉煌成就而高兴,为城乡发生的巨大变化而欣慰,他书写的内容也在传统文化的基础上逐步扩大范围,与时代发展的步伐相一致,与时俱进。

次子袁志华将其父的隶书作品赠送乡友

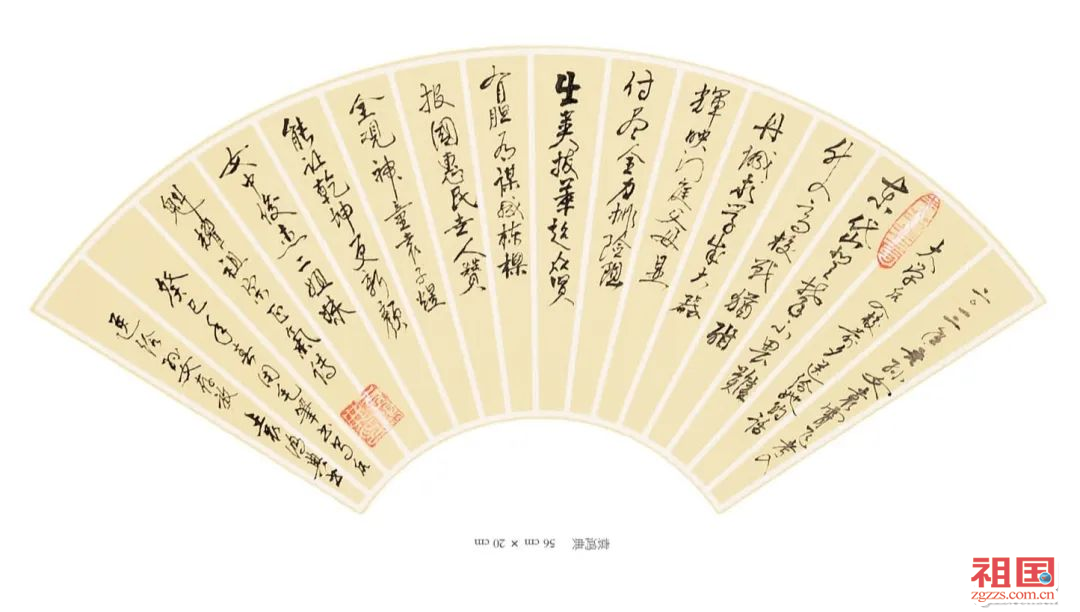

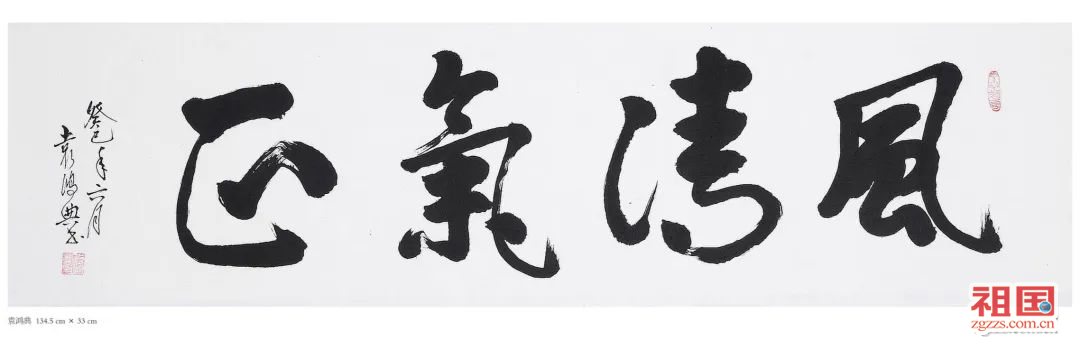

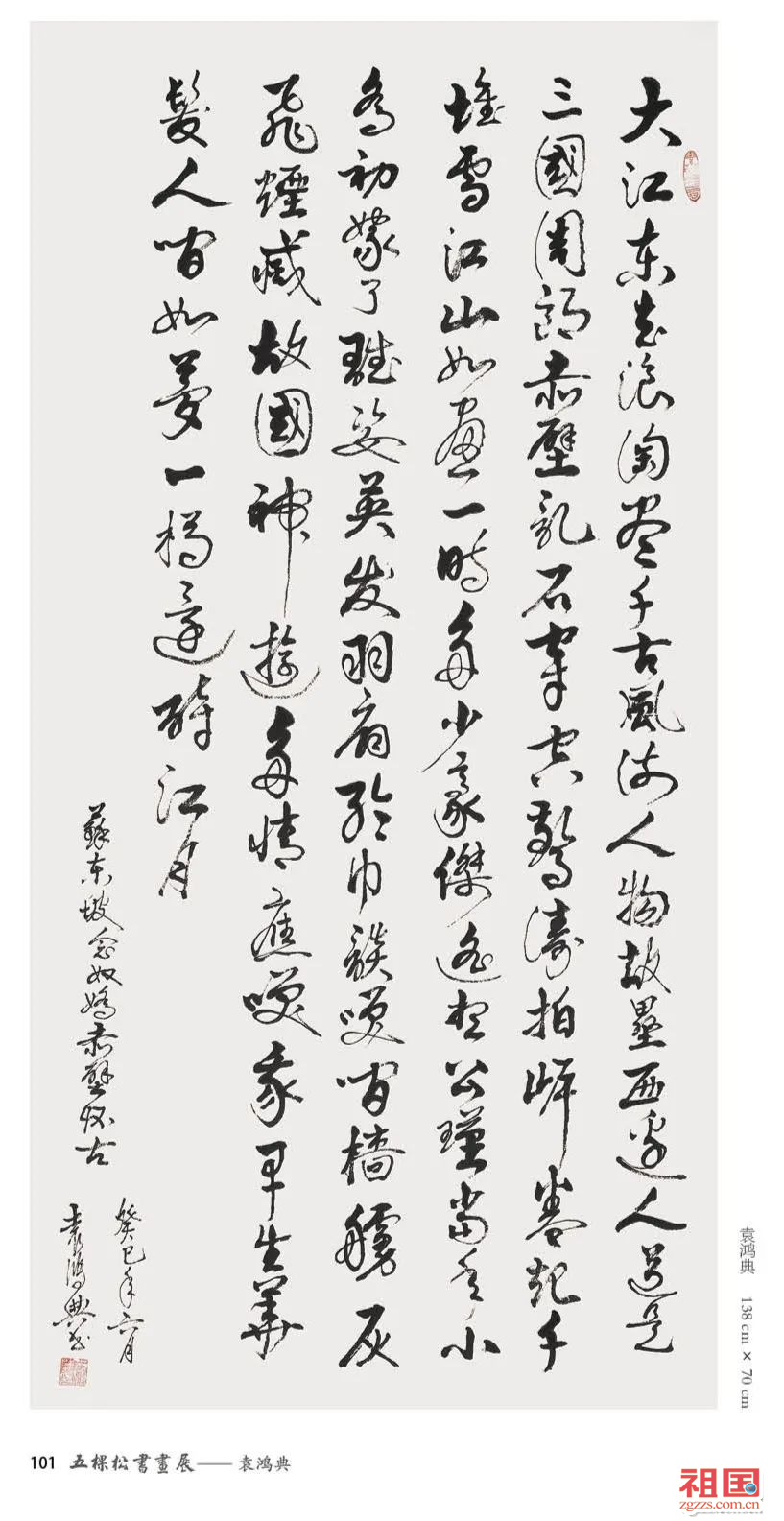

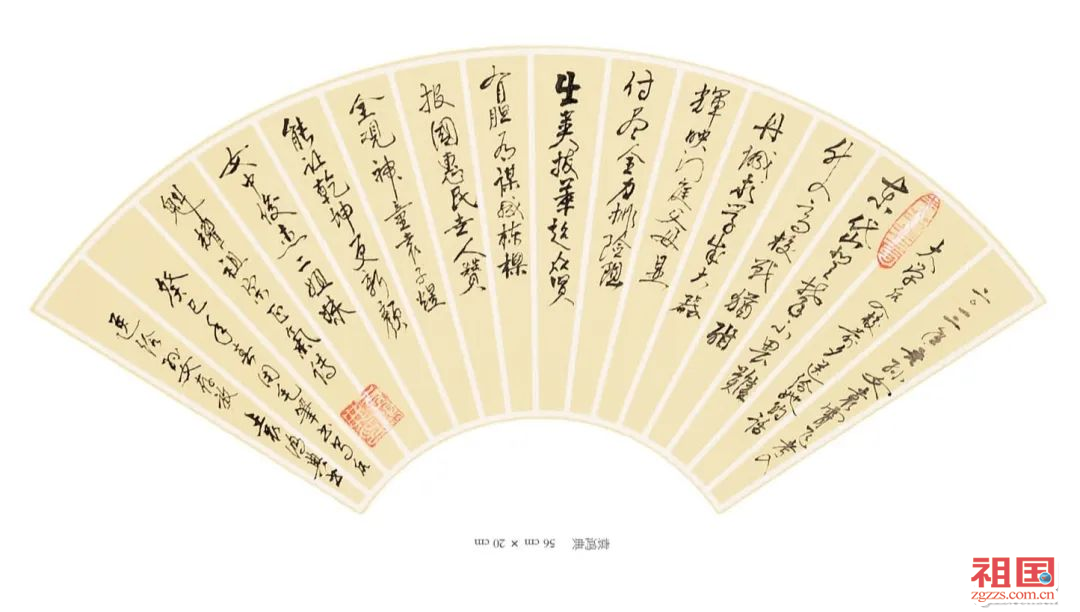

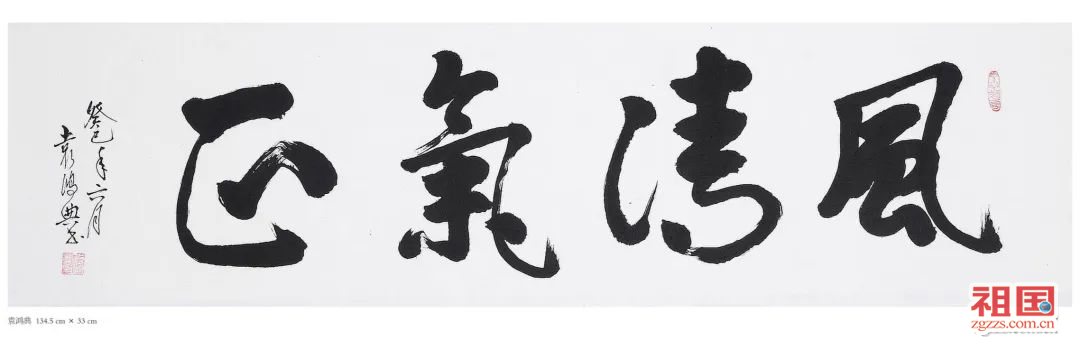

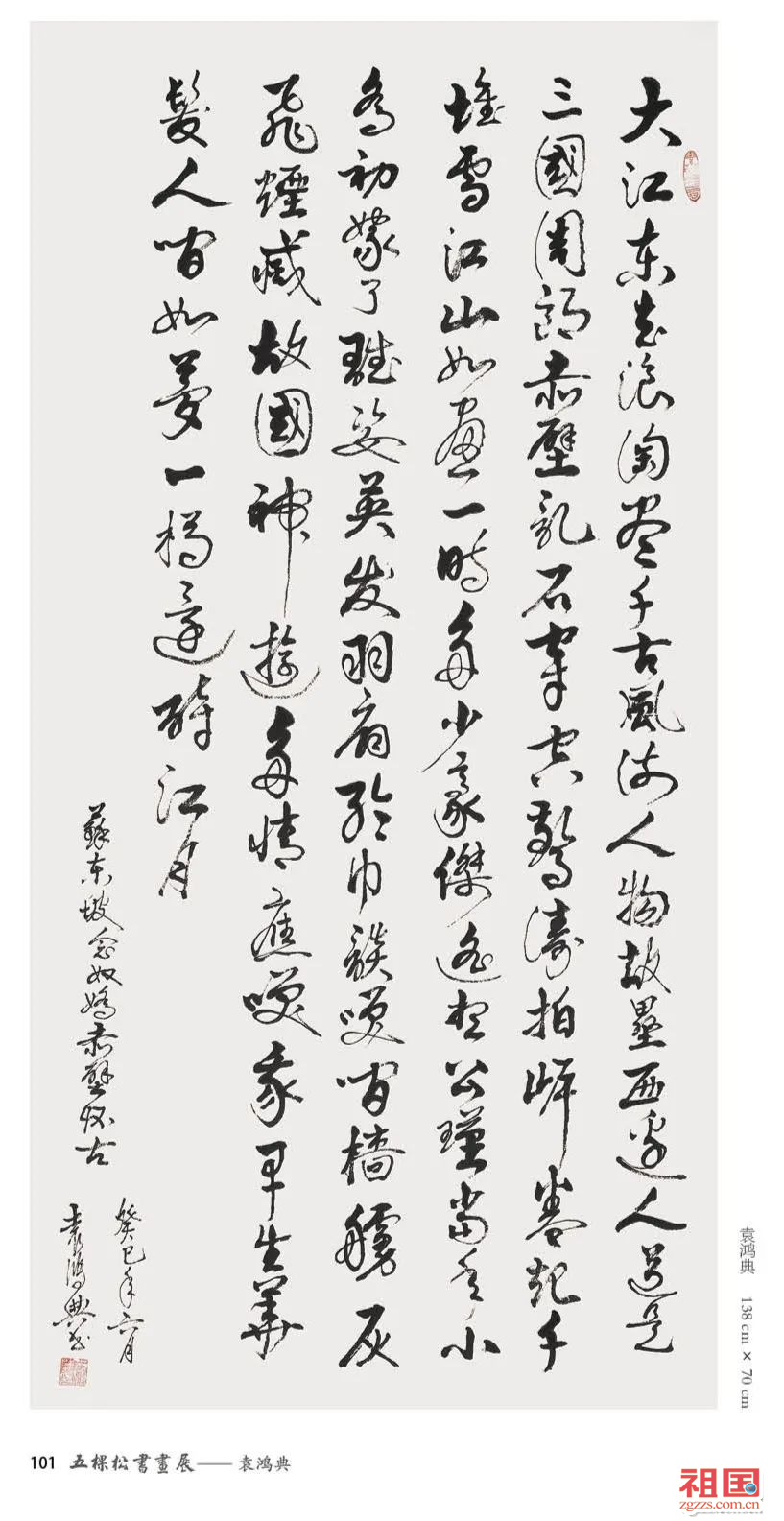

2013年12月,袁鸿典老师在其次子袁志华的策划和鼓励下,参加了在北京举办的以“愿天下老人都健康长寿、开心快乐”为主题的五棵松书画展。参加五棵松书画展的五位老人,年龄最小的80岁,最大的86岁。他们退休前在大学、中学任教,都曾是光荣的人民教师。 袁鸿典老师参展的30多幅书法作品有楷书、隶书、行书、草书等多种书体,所书写的内容既有毛泽东诗词、唐诗宋词、名言警句,也有他自己创作的近体诗。他书写的字体雄健有力,内容健康向上,那力透纸背的书法功力,像他的身材一样板正、硬朗而又富有“精气神”,多种字体的融合,显示了袁老师的多才多艺。 心慈积善乐施教 几年前,袁鸿典老师应邀参加了由健康时报社主办,面向全国征集的以“善养生、抗衰老”为主题的书法大赛,他的作品获得了优秀奖。 他说:“我喜爱书法艺术,笔墨纸砚都是我的好朋友,我一天也离不开它们。”尽管儿孙满堂,但“晚年唯好静,万事不关心,一心写毛笔字”是晚年袁鸿典生活的真实写照。“每天要写字这是个功夫,我深有体会,三天不练自己知道,一周不练别人知道,一月不练功夫减半。所以坚持练习,狠练基本功,除了练就背古诗词以外,还要背草字符号,背草字结构口诀。” “家和万事兴”“百善孝为先”是袁老师书写最多的内容。他平时乐善好施,乐观开朗。在他儿孙满堂的大家庭里,时时洋溢着其乐融融的氛围。他和老伴用勤劳的双手哺育了两儿、两女。如今孩子们已经成家立业。几天前,他仍然在给孙子辅导数学作业,课程讲得头头是道。

外孙赵远和母亲为姥爷袁鸿典理发

老人家在安享晚年的同时,经常关心着国家大事,他也在不停地用自己的书法作品为时代讴歌。“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”。袁鸿典老师的书法已被多家博物馆和个人收藏,同时,他的书法作品也走出了国门,走向世界。(文/郑剑 图/袁志华)

作品赏析:

责任编辑:赵娜